- ePub소득공제

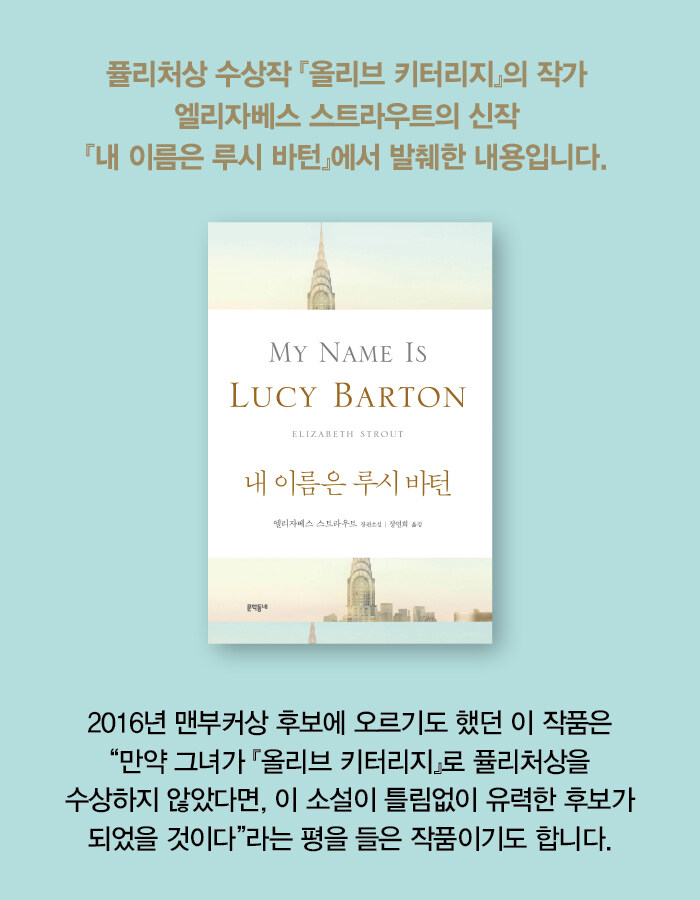

- 엘리자베스 스트라우트 (지은이),정연희 (옮긴이),엘리자베스 스트라우트문학동네2017-10-23

원제 : My Name Is Lucy Barton

원제 : My Name Is Lucy Barton

이전

다음

전자책종이책 14,400원

- 전자책정가

9,500원 - 판매가8,550원 (10%, 950원 할인)

-

7,268원

- 마일리지470원(5%) + 멤버십(3~1%)

- [eBook] 내 이름은 루시 바턴

-

선택한 도서 총 1권 / 구매가 8,550원

- 배송되지 않는 디지털 상품으로, 알라딘 뷰어에서 이용 가능합니다.

- 안정적으로 이용할 수 있도록 다운로드 후 독서를 권합니다.

-

이용 안내

기본정보

기본정보

편집장의 선택

편집장의 선택

"모든 삶은 경이롭다"

<올리브 키터리지>로 퓰리처상을 수상한 엘리자베스트 스트라우트가 삶을, 인간을, 사랑을 말한다. 이야기는 소설가가 된 화자 '나'의 회상에서 출발한다. 1980년대 중반, 간단한 맹장 수술 후 남편과 아이를 기다리며 고열로 앓고 있던 나에게 오랫동안 연락하지 않았던 엄마가 갑작스럽게 나타나 병간호를 해준다. 엄마는 조금도 달라지지 않았고, 내가 끝내 떠나오고 싶었던 고향 마을 사람들에 대해, 그들의 불행한 삶들에 대해 이야기한다. 나는 어린 시절을 떠올린다. 춥고 배고팠던 차고, 부모님의 폭력과 다툼, 책이 덜어주었던 외로움. "나도 사람들이 외로움에 사무치는 일이 없도록 글을 쓰겠다고!" 결심했던 일.

겹겹이 쌓인 기억들, 때론 쓰고 매웠던 그 기억들이 하나씩 수면 위로 떠오를 때마다, '나'는 내가 어떻게 지금의 내가 될 수 있었는지를 바라보게 된다. 기억과 화해할 수 없어도, 그 모든 기억까지 '나'임을 받아들일 수는 있다. 고향인 앰개시에서 꿈꾸던 삶을 이룬 뉴욕까지. "엄마가 너무 보고 싶어서 가끔은 화장실에 가서 울기도 했던" 어린 아이가 "내가 원한 건 엄마가 내 삶에 대해 물어봐주는 것이었다"라고 생각하는 어른이 되기까지의 여정을 담담히 떠올리며 나는 말한다. 그 모든 기억으로 이루어진 '나', 내 이름은 루시 바턴이라고. 그리고 그럼에도 불구하고 모든 생은 내게 감동을 준다고.

- 소설 MD 김효선 (2017.10.10)

출판사 제공 카드리뷰

출판사 제공 카드리뷰